そのハサミで無理してない?道具選びが変わる科学の視点「テコの原理」と「仕事の原理」

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験!

みなさん、こんにちは!引き出しに入っているハサミやペンチ、何気なく使っていませんか?もし、道具に隠された力のルールを知れば、あなたの日常がもっと賢く、もっと面白くなるとしたら…?実は、私たちが当たり前に使っている道具には、学校で習った「理科の法則」が満載なんです。今回は、身近な道具に秘められた、古代の賢者アルキメデスも愛したという物理法則の謎に迫ります。さあ、まずは頭の体操から!

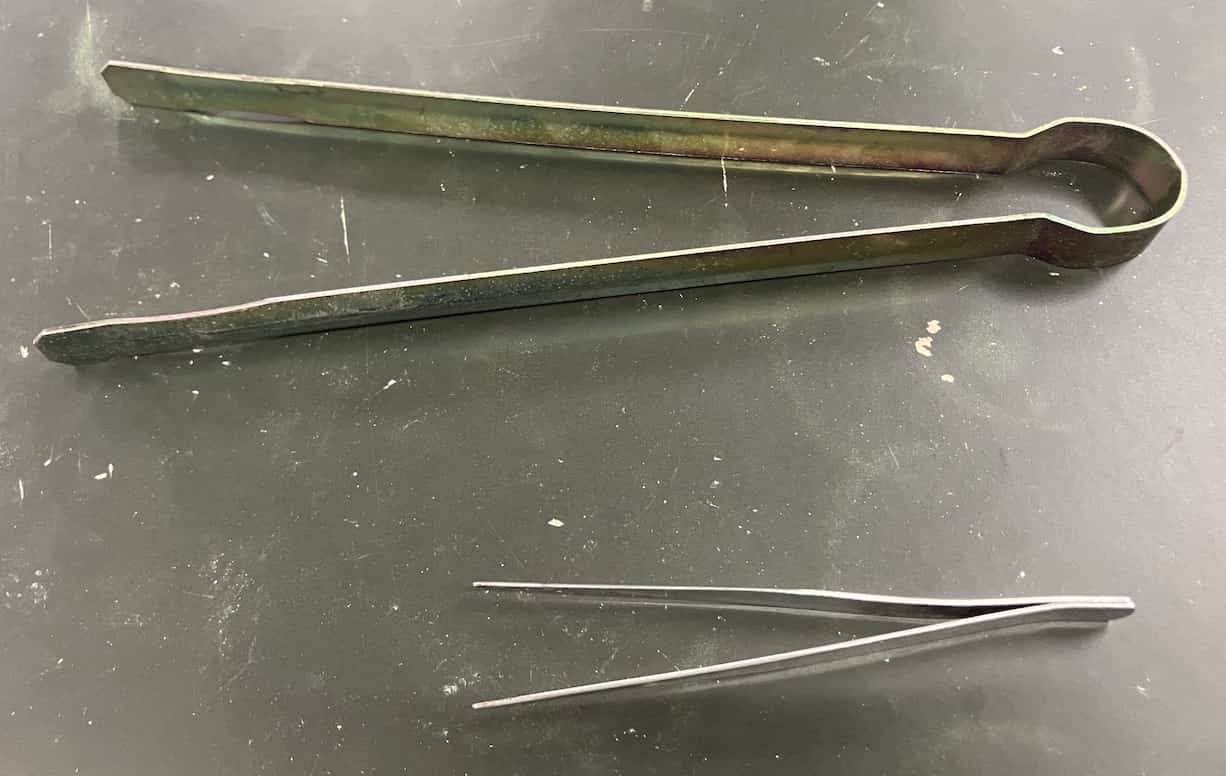

【クイズ】硬い針金、どの道具で断ち切る?

あなたは今、目の前にある一本の硬い針金を切らなければなりません。手元にある道具は3つ。さて、一番楽に切れるのはどれでしょう?

A:ハサミ

B:ニッパ

C:ラジオペンチ

直感で選んでみてください。その答えの裏には、世界を動かす偉大な原理が隠されています。

科学の魔法「てこの原理」を使いこなせ!

この謎を解く鍵、それは小学校で習った「てこの原理」です。シーソーで体重差がある友達と遊んだり、重いものを棒で動かしたり、あの不思議な現象の正体です。

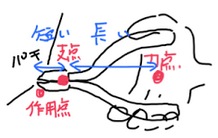

この原理は、「力のモーメント」という考え方でスッキリ理解できます。「モーメント」と聞くと難しそうですが、要は「物体を回転させる力のパワー」のこと。この回転の中心が「支点」、私たちが力を加えるのが「力点」、そして針金に力がかかるのが「作用点」です。この3つの点の「距離」こそが、力の増幅の秘密を握っています。

F1×A=F2×B

この式が示すのは、「支点から力点までの距離(A)が長いほど、そして支点から作用点までの距離(B)が短いほど、小さな力(F1)でとてつもなく大きな力(F2)を生み出せる」という、まさに魔法のような法則なのです。例えばこちらの道具は力点から支点までの距離が長くなっており、大きな力を出すことができるというわけ。

道具たちを科学のメスで解剖!

さあ、この「てこの原理」というメスで、3つの道具の構造を解き明かしていきましょう。

1. ハサミ:スピード重視の長距離ランナー 🏃

ハサミは、支点から持ち手(力点)までの距離に対し、刃(作用点)が長いのが特徴です。これは紙などを「長い距離を一度にスーッと切る」ための設計。スピードと範囲を重視する代わりに、硬いものを切るパワーは少し苦手なのです。

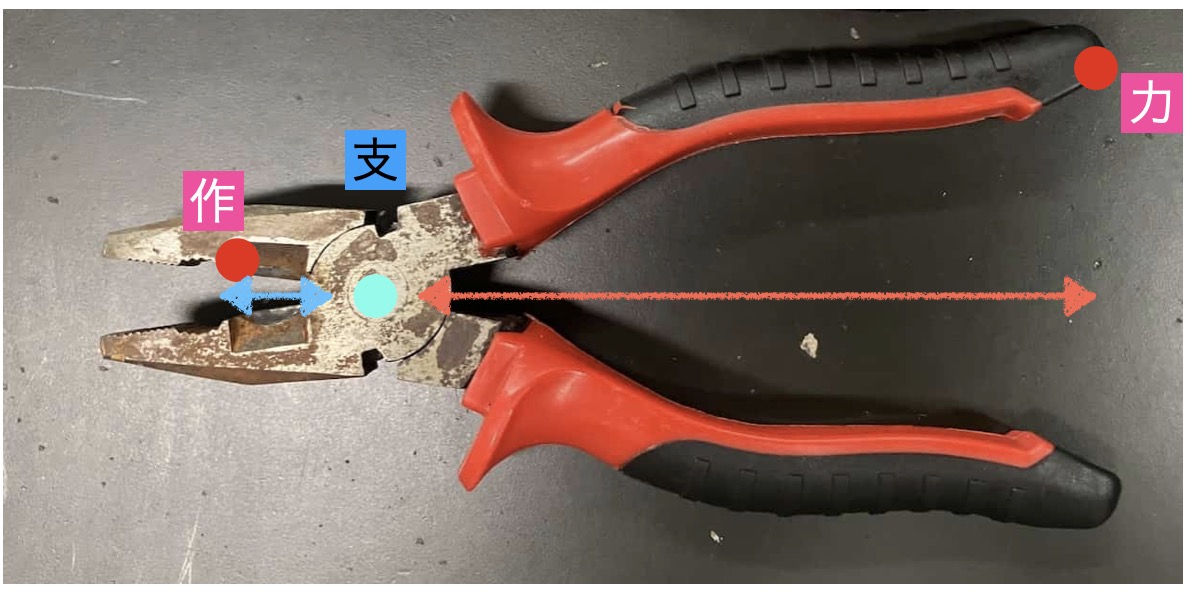

2. ニッパ:一点集中の重量挙げ選手 🏋️

ニッパの構造を見てください!持ち手(力点)は長く、刃(作用点)は支点のすぐ近く。これぞまさに「てこの原理」を最大限に活かしたパワー重視の設計!私たちの小さな力を巨大な切断力に変える、頼れる力持ちです。

3. ラジオペンチ:繊細な技が光る技術者 👨🔧

ラジオペンチは、物を掴んだり曲げたりする精密作業が得意。切断刃もついていますが、その位置はニッパほど支点に近くありません。そのため、切る力はハサミより強いものの、パワー特化型のニッパには一歩譲る、多才な技巧派なのです。

答え合わせと「仕事の原理」

もうお分かりですね。てこの原理で考えると、力の強さは…

ニッパ > ラジオペンチ > ハサミ

つまり、正解はBでした!

この問題から見えてくるのは、「道具にはそれぞれ得意な役割がある」という “適材適所”の哲学 です。硬い針金をハサミで無理やり切ろうとすれば、刃が欠けて道具を壊してしまいます。道具の性能を最大限に引き出すには、科学の目でその構造を理解することが大切なのです。

身の回りの道具と「仕事の原理」という“代償”

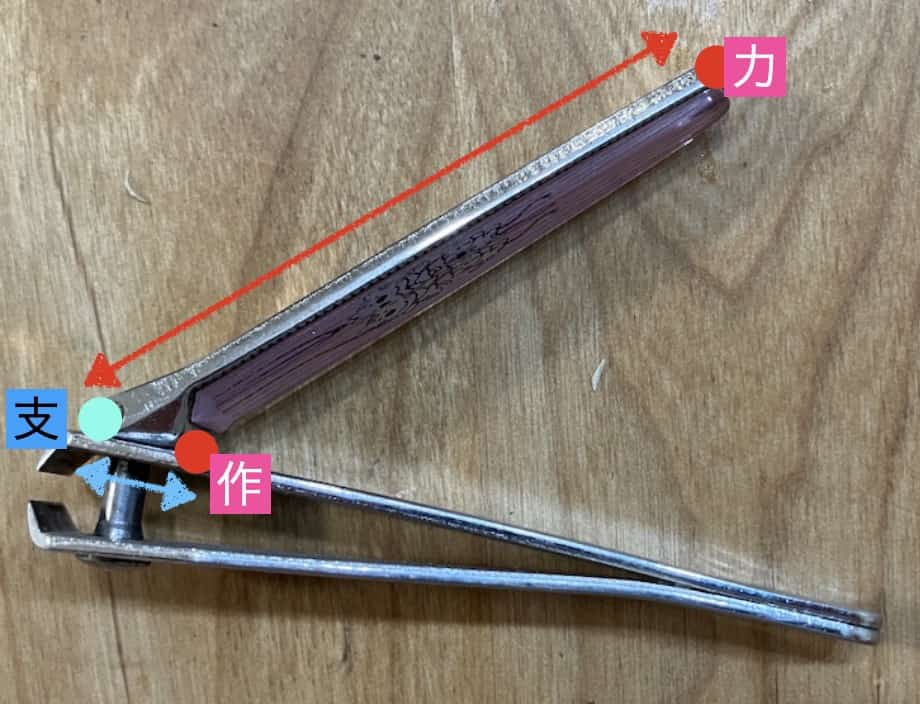

さあ、もっと身の回りを探検してみましょう!例えば、あの硬い爪をパチンと切る爪切り。

実は爪切りは、てこを2つ組み合わせた「二重てこ」構造!てこの魔法を二重にかけることで、絶大な力を生み出していたのです。ただし、物理の世界は正直です。「仕事の原理」という絶対的なルールがあり、楽はできません。

仕事 = 力 × 距離

この式は、「どんな道具を使っても、仕事の総量は変わらない」ことを意味します。爪切りやニッパは、力を大きくする“利益”を得る代わりに、ハンドルを大きく動かすという“代償”を払っているのです。

力を捨て、操作性を得た道具たち

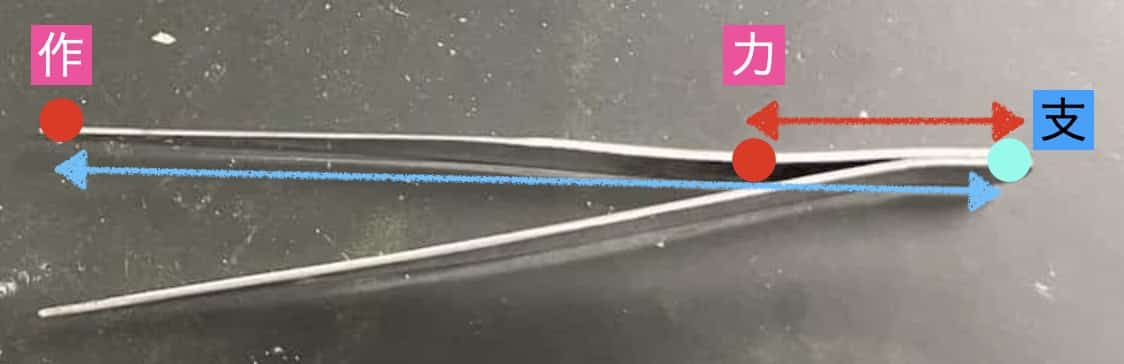

では、ピンセットやトングはどうでしょう?

驚いたことに、これらはニッパとは真逆! 支点から作用点までの距離が長く、加えた力よりも小さな力しか出せません。なんと、あえて力を犠牲にしているのです。その目的は、「距離(操作性)」を得るため。手元を少し動かすだけで先端が大きく動くので、繊細な作業をしたり、熱いものを安全に掴んだりできるというわけです。まさにトレードオフですね!

ドライバーとドアノブの秘密の関係

最後にこの謎解きです。なぜドライバーの柄は太さが違うのでしょう?

ヒントは、このドアノブ。なぜドアを開けるのに、わざわざノブが付いているのでしょう?

答えは、どちらも「てこの原理」の仲間である「輪軸(りんじく)」という仕組みを使っているから。柄やノブのような大きい円を回す小さな力が、ネジやドアの軸という小さい円を回す大きな力に変換される のです。だから、太い柄のドライバーの方が、硬いネジを楽に回せるんですね!

世界は科学の謎解きで満ちている!

科学の力を借りて、私たちの暮らしを豊かにしてくれる、そんな魔法の道具たち。次に道具を手に取るとき、ぜひ今日の話を思い出してみてください。きっと、いつもの世界がもっと面白く、もっと輝いて見えるはずです。あなたの周りには、どんな科学が隠れているでしょうか? 😉

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・運営者・桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!